Le trasformazioni di Roma Fame da Lupa

Autore: Bertamini, Fulvio Data di pubblicazione: 02.12.2010 Fonte http://www.eddyburg.it/article/articleview/16278/0/3)9/

«Il prg 2008 è nel cassetto, mentre si pensa a sviluppare l’housing in nuove aree. Azzannando ancora l’Agro». Un ampio resoconto su Costruire, novembre 2010

Il nuovo piano regolatore? Nato moribondo dopo 15 anni di gestazione e

approvato dal consiglio comunale nel febbraio 2008, solo due mesi prima

dell’avvento dell’era Alemanno, reso instabile dalle lotte intestine alle

maggioranze di centrosinistra che l’avevano elaborato – le due giunte di Rutelli

e le due Veltroni (1993-2008) – ha ormai l’encefalogramma piatto. Alcuni suoi

organi – l’impianto normativo e il sistema perequativo – sono già stati

espiantati, il resto probabilmente verrà sepolto in un cassetto. Sono altri gli

sviluppi che interessano il futuro di Roma, che galleggia fra le visioni

elettorali di Alemanno – il piccone risanatore nelle periferie pubbliche del

Corviale o di Tor Bella Monaca, la voglia di grattacieli – e molto più concrete

occasioni di business, come il progetto della Formula 1 all’Eur, la candidatura

per le Olimpiadi del 2020, il ridisegno del waterfront di Ostia.

Nel presente, il problema più serio è la questione abitativa, a Roma vero e

proprio nodo urbano. La capitale conosce fenomeni d’altri tempi: continua a

macinare residenze (in media 10 mila all’anno) accumulando forti quote di sfitto

e invenduto, mentre 2 mila famiglie vivono in abitazioni occupate. Il centro

storico e la città consolidata, del primo Novecento, perdono abitanti (300 mila

negli ultimi dieci anni), mentre ingrassano i comuni di prima, seconda e terza

cintura, ben oltre il Raccordo anulare, al punto che c’è chi parla ormai di

periferia regionale. Sul suo territorio sterminato – 129 mila ettari, dieci

volte l’estensione di Milano – insistono 114 quartieri di edilizia pubblica dove

vivono 600 mila abitanti, nati anche per sanare la prevalente periferia abusiva.

Ovunque i servizi sono carenti. Nello sprawl urbano favorito dalla presenza

dell’Agro, grande riserva di aree, oltre che di archeologia e natura, anche il

traffico rappresenta “una patologia urbanistica”, come spiega Walter Tocci,

vicesindaco e assessore alla Mobilità nelle giunte Rutelli (1993-2001). Nel bel

libro “Avanti c’è posto” (Donzelli editore) Tocci scrive: “Se analizziamo, ad

esempio, le strade bloccate regolarmente tutte le mattine, come la Cassia o la

Prenestina, constatiamo flussi di traffico non impossibili, poco sopra le 1.000

auto/ora, alla portata di autobus capienti e frequenti. Se in quelle condizioni

si arriva alla saturazione significa che non è un problema di quantità, ma di

cattiva disposizione degli elementi nello spazio”. Inevitabile in una città dove

– ricorda sempre Tocci – l’abusivismo è stato “il vettore della grande

espansione novecentesca, […] il catalizzatore dei processi, la forza propulsiva

che va oltre le prime borgate pubbliche, oltre i confini del piano del 1931 e di

quelli del 1962, che travolge […] il tentativo di contenimento della cosiddetta

ricucitura degli anni Ottanta, fino a contaminare l’ultimo piano del Duemila”.

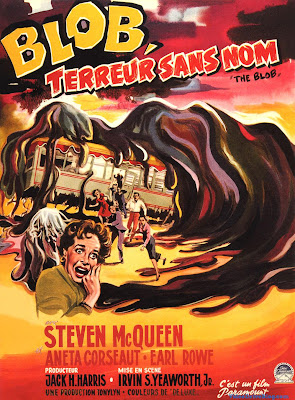

Ma a chi importa davvero sistemare questo blob edilizio a bassissima densità? La

classe imprenditoriale, costruttori compresi, cura legittimamente i propri

interessi, ad ampio spettro per pochi grandi (come Francesco Gaetano Caltagirone,

affaccendato in partecipazioni bancarie, giornali, muncipalizzate), di medio o

piccolo cabotaggio per quasi tutti gli altri. E l’amministrazione pubblica,

tendenzialmente, si adegua. “In Italia, e anche a Roma, ha sempre inseguito gli

interessi privati. Meglio: li ha sempre assecondati, ricevendone una risposta

funzionale alla propria sopravvivenza. Questi sono i rapporti di forza in

campo”. Parole condivisibili e un po’ sorprendenti, visto che a pronunciarle è

l’attuale assessore comunale all’Urbanistica Marco Corsini, un tecnico che

conosce bene i meccanismi della politica: “Nelle grandi città le scelte

urbanistiche fondamentali sono compiute dal sindaco, con cui si relazionano i

grandi poteri. L’assessore è solo un attuatore, a Roma come a Venezia”, dove

Corsini è stato assessore ai Lavori pubblici della giunta Costa. Sarà per questo

che Alemanno è sommerso da visioni così irraggiungibili? Fra i suoi sogni pare

esserci anche l’eredità politica di Silvio Berlusconi. In fondo, ci hanno

provato anche Francesco Rutelli (2001) e Walter Veltroni (2008) a sfruttare il

Campidoglio per tentare l’assalto a Palazzo Chigi, interrompendo con le

rispettive legislature processi molto importanti: per esempio l’approvazione del

prg, che come ricorda Domenico Cecchini, assessore all’Urbanistica di Rutelli,

poteva essere varato comodamente entro la scadenza naturale del mandato, nel

2003. Perché se è vero che l’urbanistica è politica, nella capitale della

politica italiana questo è vero due volte: una iattura, per la città e anche per

i candidati premier (sempre perdenti). Alemanno ci pensi: la maledizione della

Lupa incombe.

Ma c’è un’altra partita politica molto importante in corso, quella per Roma

Capitale. Dopo l’approvazione del primo decreto legislativo la città ha

ufficialmente acquisito un nuovo status giuridico. Ma sarà il prossimo dlgs, se

mai vedrà la luce, a portare in dote la ciccia, ovvero le nuove competenze di

scala metropolitana: sacrosante, date le dimensioni territoriali in gioco. In

palio c’è probabilmente troppo, compresa la funzione urbanistica (che la

Costituzione affida alle Regioni) e la valorizzazione paesistica e dei beni

culturali. Se l’operazione andasse in porto cambierebbe il peso di Provincia e

Regione, che rischiano di trasformarsi, rispettivamente, in un ente di

testimonianza e “in un buco con un po’ di territorio intorno”, come afferma

efficacemente l’urbanista Vezio De Lucia. Dire che i presidenti Zingaretti e

Polverini siano contrari all’ipotesi è un eufemismo. Volano coltelli anche a

mezzo stampa e viene sollevata l’ipotesi (non infondata) di incostituzionalità

della norma. E qui torniamo alla domanda iniziale: chi ha cuore davvero le

magagne di Roma? A chi interessa la gestione efficiente del suo malconcio

territorio? La sensazione è che la speculazione edilizia non sia la peggiore

delle malattie. La speculazione politica è pure peggio.

Adagio con il piano

La struttura del prg è costruita su tre elementi cardine. Anzitutto la

cosiddetta cura del ferro, basata su un accordo di programma fra Comune,

Provincia, Regione e Fs, che prevede “la la prosecuzione delle attuali linee

metropolitane A e B – ricorda il presidente dell’Inu Federico Oliva, uno dei

superconsulenti del piano – l’introduzione di due nuove linee, C e D, e tre

passanti ferroviari di superficie che utilizzino la rete esistente di Rfi. Il

tutto articolato sulla cintura ferroviaria, che a Roma è poco più ampia delle

mura aureliane e ancora incompleta nella parte nord”. Gli enti coinvolti si sono

impegnati a finanziare un’operazione da 12 miliardi di euro, in grado di servire

la metà dei cittadini. Seconda gamba del piano, il nuovo sistema del verde: la

rete ecologica, formata da parchi, aree naturali e territori agricoli, “copre il

68 per cento del territorio romano”, spiega Domenico Cecchini, che diede impulso

alla prima fase del prg. Terza gamba: il policentrismo. Accantonata l’idea di

Luigi Piccinato, che nel piano del 1962-65, per decongestionare il centro

storico, aveva disegnato lo Sdo, sistema direzionale dell’area orientale ove

decentrare i ministeri, si privilegiò una nuova visione: “Si prese atto che il

territorio di Roma è metropolizzato – sostiene Oliva – caratterizzato da

insediamenti da 100-150 mila abitanti, vere e proprie città, e si pensò di

addensare sui nodi del ferro tutte le nuove previsioni, creando nove centralità:

alcune nuove, altre già esistenti, come Tor Vergata. Qui dovrebbero essere

realizzate non residenze, molto presenti nel contesto territoriale, ma funzioni

urbane di qualità e attività produttive”. Per centrare l’obiettivo si utilizza

lo strumento della perequazione/compensazione: vengono riconosciuti i diritti

edificatori maturati nel precedente prg, ma i proprietari sono chiamati a

esercitarli nelle nuove polarità o comunque a tiro di ferro. A questi si

aggiunge “una limitata previsione di nuova edificazione, pari a circa 400 mila

stanze”.

La scelta di riconoscere i diritti edificatori

del piano del 1962 scatena l’opposizione interna al centrosinistra, che non

fa che riverberare in chiave politica (l’asse Rifondazione-Verdi contro il resto

del centrosinistra) la spaccatura tecnica maturata all’inizio degli anni Novanta

all’interno dell’Istituto nazionale di urbanistica fra il gruppo di Federico

Oliva e Giuseppe Campos Venuti (altro padre del piano di Roma) e il gruppo Polis

(Edoardo Salzano, Vezio De Lucia, Paolo Berdini, fra gli altri). Il piano viene

accusato di determinare una nuova colata di cemento in città, “pari a 64 milioni

di metri cubi”, quantifica Lorenzo Parlati, presidente di Legambiente Lazio.

Vezio De Lucia accusa il prg “di essere privo di qualunque elaborazione sul

dimensionamento, poiché a fronte di un incremento volumetrico complessivo pari a

circa il dieci per cento dell’esistente – tutto sommato ragionevole –

corrisponde un aumento del 35 per cento della superficie occupata”. E ricorda

che Italia Nostra, di cui è consigliere nazionale, incaricò l’avvocato

amministrativista Vincenzo Cerulli Irelli (“Un ex democristiano, non un

sovversivo”) di presentare un parere pro veritate in cui venne chiarito “un

principio che noi urbanisti di vecchia scuola conoscevamo già molto bene: l’edificabilità

è data dal piano e il piano la toglie, i diritti edificatori non esistono”.

Paolo Avarello, già presidente dell’Inu e docente di Urbanistica a Roma 3,

sottolinea che “il prg, che voleva essere uno strumento innovativo, ha ereditato

in effetti il passato”. Compreso il problema dei rentier “che hanno già pagato

le tasse sulla proprietà di terreni edificabili: tornare indietro sarebbe molto

difficile, oggi, così come espropriare”. Se non si riconoscono le previsioni

edificatorie pregresse, ragiona Avarello, c’è il rischio fondato di paralisi da

contenzioso.

In ogni caso, alla perequazione si affida il compito di realizzare il nuovo. Cui

bisogna aggiungere il cosiddetto contributo straordinario connesso al rilascio

del permesso di costruire: “Le norme tecniche del prg – sottolinea Cecchini –

prevedono che il plusvalore derivante dalle decisioni urbanistiche debba tornare

alla città attraverso una contribuzione straordinaria pari al 66 per cento”. La

norma era stata affossata dal Tar del Lazio, ma è stata ripescata il primo

settembre scorso da un pronunciamento del Consiglio di Stato. La decisione è

stata salutata con grande favore dall’assessore Corsini: il Comune, del resto,

aveva difeso in sede giudiziaria il prg. “Adesso vedremo se l’amministrazione

Alemanno avrà la forza di esigere il contributo straordinario”, chiosa uno

scettico Cecchini.

Ma che cosa vuol fare l’amministrazione capitolina del prg? Una fonte interna

che ci chiede l’anonimato conferma che sul tema centralità non si sta muovendo

foglia. Corsini ammette che si sta ragionando su un loro “ripensamento

funzionale”. Si consideri poi che il primo atto urbanistico della giunta

Alemanno, maturato subito dopo l’insediamento, è stato un bando per il

reperimento di nuove aree ove realizzare 30 mila alloggi di edilizia

residenziale, snobbata dal prg, almeno secondo il Campidoglio. Sono pervenute

300 proposte, “ma vi daremo seguito – afferma Corsini – solo dopo aver esperito

altri strumenti, dalla densificazione al recupero di superfici pubbliche

all’interno degli sviluppi urbanistici, dall’acquisto e vendita di immobili ai

cambi di destinazione d’uso. Perché non vogliamo consumare altro territorio.

Quel che manca sarà oggetto di una variante al prg, che verrà presentata forse

entro il 2011”.

Le politiche di Alemanno sull’housing sono contestate da Cecchini e da Daniel

Modigliani, alla guida dell’Ufficio di piano al momento dell’approvazione del

prg, che sottolineano come “trasformare aree agricole in edificabili serve solo

alla speculazione fondiaria, non a dare case a chi è effettivamente in

condizioni disagiate”. Perché il problema “non sono le aree, ma i finanziamenti

pubblici necessari a costruire le case sovvenzionate e a ridurre i prezzi delle

convenzionate”. In ogni caso, secondo Cecchini e Modigliani, basta dare corso ai

35 piani di zona già approvati e ad altre disposizioni del piano per realizzare

nei prossimi cinque anni “non meno di 10 mila alloggi in aree già previste come

edificabili dal prg”. Senza consumare altro Agro o attentare ulteriormente a

parchi intorno a Roma, fra cui quello dell’Appia Antica, che nei sogni del

giornalista e scrittore Antonio Cederna e dell’ex soprintendente ai Beni

archeologici Adriano La Regina avrebbe dovuto essere valorizzato e unito al

cuore della città eterna. Un progetto bellissimo e cancellato, con via dei Fori

imperiali oggi ridotta ad arteria di scorrimento viario verso l’ingorgo mefitico

di piazza Venezia. Ma questo è un altro discorso.

Tornando all’housing sociale, va tenuto presente che trattasi di tema sensibile.

È stato uno degli slogan forti della campagna elettorale di Alemanno: da qui

tanta fretta nell’approcciarlo. Del resto, dal mondo dei costruttori – con la

benedizione preelettorale di Francesco Gaetano Caltagirone, le cui rare parole

pesano come pietre – e dal popolo delle periferie sono venuti molti voti per il

sindaco. Il resto è poesia, o quasi. L’analisi di Corsini non lascia adito a

dubbi: “Condividiamo il sistema di regole del prg, non gli aspetti operativi. La

realtà corre ben più velocemente delle previsioni del piano, che è privo di una

visione strategica. Inoltre sono maturate altre riflessioni, che ci hanno

portato a investire sul waterfront di Ostia, sulla candidatura alle Olimpiadi

del 2020, sul riutilizzo delle aree che erediteremo con il federalismo

demaniale, sulla realizzazione dei nuovi stadi per Roma e Lazio, sulla pista di

F1 da realizzare all’Eur. E così il prg è entrato fisiologicamente in crisi il

giorno dopo l’approvazione”. Anche la cura del ferro sarà annacquata: “Nessuno

ha intenzione di fermare questo processo, data la sua tempistica per ere

geologiche”, continua Corsini. Ma nel frattempo, per cautelarsi, la giunta ha

presentato un nuovo piano della mobilità. Sostenibile, va da sé.

Consigli per gli acquisti

Archiviato il prg, si pensa ad altro. Secondo Paolo Berdini, docente di

Urbanistica all’Università Tor Vergata, “l’amministrazione comunale, attraverso

l’uso dell’emergenza legata ai grandi eventi, sta cercando di definire il nuovo

volto della città, depotenziando un piano che non condivide. E per centrare

l’obiettivo sta orientandosi su altri progetti”. Per esempio i nuovi stadi per

le squadre di calcio capitoline, veri e propri pezzi di città. Quello della

Lazio, per esempio, è un complesso polifunzionale di “seicento ettari, fuori dal

Raccordo anulare, al 90 per cento del costruttore Gianni Mezzaroma”, suocero del

proponente Claudio Lotito, in una zona – lungo la strada Tiberina, al confine

con il Comune di Fiano – che per “l’80 per cento fa parte dell’agro romano

vincolato” (da “La colata” di Garibaldi Massari Preve Salvaggiulo Sansa,

editrice Chiarelettere). Anche la location individuata per il villaggio olimpico

a Tor di Quinto, in un’area piena di vincoli, lascia perplessi. Passare da un

piano anche criticabile (e criticato) a una visione così puntiforme può sembrare

espressione di una visuale un po’ limitata, magari provinciale, almeno per una

grande città. Ma va considerato “che questa non è Milano – spiega Antonello

Sotgia, dello studio di architettura Marchini Sotgia – qui i grandi sogni che si

rincorrono sono soprattutto grandi slogan”. Qui nel dna ci sono borgatari e

palazzinari “e Alemanno ha compreso che la città con cui dover fare i conti è

questa, è fatta di allontanamenti forzati delle comunità rom e di

progetti/eventi capaci di apparecchiare e rendere possibili i soliti esercizi di

rendita”. E ora, con Roma Capitale “e i poteri assoluti che con questa legge

vorrebbe assumere”, il gioco potrebbe cambiare. “Veltroni era costretto a

rivolgersi al migliore offerente – continua Sotgia – prefigurando un piano

regolatore delle offerte in cui leggere le normative tecniche come consigli per

acquisti. Alemanno oggi, quando parla di abbattere case e palazzi, spostare

persone, ricostruire edifici secondo precisi modelli estensivi, non parla da

urbanista e neppure solo da sindaco, ma da nuovo ingegnere istituzionale”.

Nell’attesa dei nuovi poteri, “seduce le periferie giocando sul loro male di

vivere. E deve dare una risposta ai piccoli costruttori, che l’hanno sempre

appoggiato”. E che sono prodighi di suggerimenti su come intervenire nello

sprawl. La relazione che il presidente dell’Acer Eugenio Batelli ha presentato

nel corso dell’ultima assemblea dell’associazione dei costruttori romani, alla

fine di settembre, batte molto sul tema. Per esempio, negli “insediamenti nati

spontaneamente”, da Montespaccato a Vermicino, da Infernetto a Centocelle, è

consigliata la sostituzione edilizia, “ma gli incentivi attualmente previsti dal

piano casa regionale non garantiscono il necessario riequilibrio economico”.

Batelli chiede dunque un premio di almeno il 60 per cento della cubatura,

andando oltre le pur generose previsioni del piano Polverini, che sta ritoccando

la legge varata dalla giunta Marrazzo ma si ferma, nello specifico, al 50 per

cento. I costruttori sanno che tocca a loro colmare la “mancanza di risorse” che

ha impedito di mettere mano al problema periferie, anche perché in cassa il

Campidoglio ha soprattutto un mare di debiti: “Il Comune di Roma deve sostenere

fino al 2043 il piano di rientro dal dissesto finanziario”, sottolinea Batelli.

Sicché prova a dettare qualche condizione: “Negli interventi di edilizia

agevolata del secondo piano peep (edilizia economico-popolare, ndr) a

Castelverde, Torraccia/Casalmonastero e Muratella” si richiede di densificare i

piani “nelle aree extra standard non utilizzate”. Discorso analogo sia per i

piani di recupero urbano meglio noti come articoli 11, per i quali Batelli

propone “di riconsiderare le destinazioni d’uso non residenziali ormai superate,

reperendo così contributi straordinari necessari per il completamento delle

opere pubbliche”, sia per i print (piani di recupero integrato), per i quali

sollecita “premi di cubatura adeguati all’onerosità degli interventi”.

Nuove aree e nuovi incentivi per nuove case. Quanto al ridisegno dei grandi

complessi pubblici di stampo collettivista – come li ha definiti Alemanno –

Batelli non si azzarda: sa che l’impresa è titanica. “La riqualificazione delle

periferie non deve certo cominciare dai quartieri di edilizia residenziale

pubblica – afferma l’ambientalista Lorenzo Parlati – dove i problemi sono di

carattere sociale, non urbanistico. Meglio puntare sugli insediamenti abusivi”.

Lì c’è trippa per gatti: “Un terzo di Roma è sorto così. Oltretutto si tratta di

edilizia privata, in cui un intervento privato di riqualificazione, favorito

naturalmente da un piano comunale in grado di mantenere l’interesse pubblico

dell’operazione, potrebbe avere senso e dare risultati importanti”. Aggiunge il

presidente dell’Ordine degli architetti di Roma, Amedeo Schiattarella: “Sono

d’accordo con il principio di fondo: l’amministrazione deve poter demolire e

riabilitare intere parti di città. Il caso del quartiere Giustiniano Imperatore

– parzialmente ricostruito dopo gravi problemi di dissesto, ndr – dimostra che

l’operazione è complessa, ma si può fare. Coinvolgendo anche i privati,

naturalmente. Che però, nella fattispecie, devono essere portatori anche di

valori generali. Ci vuole un progetto serio, insomma, che può essere garantito

soltanto dallo strumento concorsuale”. Schiattarella chiede quindi l’avvio di

una stagione di concorsi, meglio se di progettazione, perché quelli di idee

“spesso restano nel cassetto”. E riferiti non solo al ridisegno delle periferie,

ma a tutti i futuri sviluppi della capitale. A cominciare dalla riconversione

delle aree ex demaniali. Ben consapevole che il passo, finora, è stato diverso,

con rari monumenti contemporanei – dal Maxxi di Zaha Hadid alla teca dell’Ara

Pacis di Richard Meier, che ora forse perderà il suo muretto – nel deserto

dell’architettura. Sullo sfondo, il mare di sprawl, di cui Roma è capitale. La

Lupa non ha ancora perso il vizio e finché c’è Agro, c’è speranza.

box 1 - Densificare, non consumare

Dal 2002 al 2008 la popolazione di Roma è cresciuta del 7 per cento e supera

i 2,7 milioni di abitanti, ma nello stesso periodo i residenti della Provincia,

esclusi quelli della capitale, sono aumentati del 17 per cento, mentre nella

cintura romana l’incremento ha raggiunto il 23 per cento. Elementi che

evidenziano “come la crescita di Roma ormai avvenga essenzialmente fuori dai

confini comunali”, soprattutto lungo la direttrice nord, grazie alla presenza

del collegamento ferroviario Fiumicino-Orte. “Roma cresce a Orte” è infatti il

titolo della prima di una serie di ricerche sviluppate in questi ultimi anni

dalla facoltà di Architettura dell’Università Roma tre, coordinate dal docente

di Progettazione urbanistica Giovanni Caudo. Un lavoro che fornisce una ricca

documentazione di dati e che consente di comprendere le dimensioni della

questione abitativa romana, “che intreccia dinamiche di complessità urbana”,

afferma Caudo. I numeri sono impietosi: a Roma gli sfratti sono numerosissimi

(uno ogni 220 famiglie nel periodo gennaio-dicembre 2008) ed è tornata di moda

la pratica delle occupazioni, che dal 2002 al 2008 hanno fornito una risposta

abitativa a 2.500 famiglie, mentre nello stesso periodo i numeri di alloggi di

edilizia economico-popolare assegnati dal Comune di Roma sono stati circa 1.700.

La risposta alla domanda abitativa resta dunque molto debole. La città si

sviluppa nelle periferie anche oltre il Gra, a cavallo del quale un milione

circa di romani ogni mattina si muove per raggiungere il centro della città. Un

inferno. Al quale però si può rimediare. Anche perché è possibile intervenire

con una densificazione edilizia mirata, anziché continuare nella pratica dello

sprawl. La capitale si è sviluppata a bassa densità: ogni abitante dispone di

230 metri quadrati di aree urbanizzate, un valore sei volte superiore a quello

di Parigi. Per invertire la tendenza, il gruppo di ricercatori di Roma tre ha

svolto un ragionamento sulle aree che insistono sull’attuale sistema di ferrovie

e metropolitane, ovvero sui nodi di scambio, compresi quelli in corso di

trasformazione. “E abbiamo scoperto – afferma Caudo – che nelle zone centrali

già oggi vi sono ettari di superficie sottoutilizzata, destinati magari a

ospitare solo parcheggi a raso”, come a Tordivalle. Le strategie elaborate

indirizzano in questi ambiti (11 in tutto) la localizzazione di residenze,

servizi, funzioni direzionali e amministrative: gli interventi di densificazione

consentirebbero di realizzare 7.800 alloggi e una superficie utile non

residenziale pari a 286 mila metri quadrati. Un altro ambito d’intervento

potrebbe essere il completamento del piano di edilizia economico-popolare di

Roma, il più grande d’Italia, che in 40 anni ha prodotto 114 piani di zona con

una dotazione di standard ancora insufficiente (-18% rispetto alle previsioni,

423 ettari in tutto). “Si tratta di una quota importante del territorio comunale

– afferma Caudo –composta da centinaia di aree, di scarto e di interstizi, che

ricadono nel perimetro dei singoli piani di zona, molti dei quali all’interno

del Gra, già raggiunti dalle infrastrutture e dalle opere di urbanizzazione. Una

dote che l’amministrazione comunale potrebbe considerare per la formulazione di

un nuovo progetto per la città”. Anziché consumare nuovo suolo.

box 2 - cittadinanza attiva

Capire “che la città non esiste più, che è esplosa, ha perso il suo tessuto

di relazioni sociali”. Ma anche comprendere “quale altri spazi si vanno creando,

quali nuove realtà genera l’impatto urbano su paesaggi storici, agricoli, in

contesti marginali, in villaggi che non conoscevano la metropoli”. Lorenzo

Romito è un progettista dell’associazione Stalker, realtà che da sempre coniuga

architettura e sociale, in passato molto impegnata in lavori nei campi rom e al

Corviale. Racconta un percorso molto interessante, che da uno spunto conoscitivo

legato alle mille periferie di Roma sta sviluppando un percorso di aggregazione

e cittadinanza attiva. “Il nostro primo tentativo è stata l’esplorazione di

Campagna romana. Abbiamo formato otto gruppi, nei quali erano sempre presenti un

urbanista, un fotografo e uno scrittore, e abbiamo percorso a piedi le

principali direzioni regionali: cinque giorni di marcia per intercettare i

processi che produce quella che ho definito l’Oltrecittà. Parlare di città oggi

significa fare riferimento a una dinamica di relazioni centro-periferia che mi

pare superata. Mi sembra che stia emergendo qualcosa di nuovo e cercare di

capirlo può forse significare la possibilità di indirizzare lo sviluppo. Se si

riesce a visualizzare questa trasformazione e se gli abitanti riescono a

coglierla, forse da loro stessi possono venire spunti, pratiche, idee per

rovesciare le dinamiche attuali”. Chi ha detto che la periferia è solo

marginale, ragiona Romito. E lo dimostra con una seconda esperienza, Primavera

romana (2009): ancora una lunga camminata, stavolta attorno al Raccordo anulare,

accompagnata dall’esplorazione di tutte le realtà presenti, “dai campi rom agli

orti urbani, dai comitati di quartiere che lottano contro la speculazione

edilizia alle occupazioni”. L’esplorazione ha dato origine a una mappatura e la

cartografia è stata messa online, a disposizione di tutti. Primavera romana è

stata replicata quest’anno successivo: la ricerca questa volta si è concentrata

in quelle che vengono definite le sette città fuori porta, ovvero “nelle

periferie consolidate – Prenestino-Casilina, Ostiense, Trionfale, il Salario, il

Nomentano, il Tiburtino – che ormai, con la musealizzazione del centro, sono

l’unico residuo di città esistente, dove ci sono dialogo, confronto, conflitto

sociale”. Qui è forte il tema del riuso delle grandi strutture pubbliche

abbandonate, “dal mattatoio agli ospedali – continua Romito – spazi centrali

attorno ai quali si sono formate le sette città e che sarebbero il luogo da cui

ripartire per ridisegnare questi ambiti, sottraendoli alla speculazione futura o

all’oblio. Reinventarsi un’articolazione dei luoghi, riferendosi alle comunità

esistenti e alle problematiche comuni, è un modo per visualizzare un disegno

amministrativo della città”. Un tema forte, tenuto ancora sottotraccia perché il

punto per Romito “non è esprimere idee e visioni, ma condividere la

consapevolezza dei problemi, assecondando un passo più lento, che però produce

maggiore coinvolgimento e partecipazione attiva”. Da qui nasce, il mese scorso,

l’ultima iniziativa, l’autoconvocazione degli Stati generali della cittadinanza,

che nasce “per mettere assieme comitati e movimenti, aggregando esperienze

importanti ma spesso autoreferenziali, condividendo pratiche, facendo

comprendere l’interdipendenza dei problemi”. Una sorta di rete che, se riuscirà

a formarsi, è destinata a diventare un soggetto politico attivo, sulla scia

delle esperienze maturate in altre città (a Venezia per esempio, vedi Costruire

n. 326). “Roma nasce in un luogo di passaggio lungo il Tevere – afferma Romito –

come aggregazione di villaggi che stringono un patto di cittadinanza per

trasformare un’area conflittuale in uno spazio condiviso. Se la città non

ritroverà questa sua marginalità strutturale e continuerà a vivere di rendita,

propagandando l’idea imperiale e un po’ fascista di centro, è destinata a

perdere forza e identità”.

A proposito dei ”Diritti edificatori" vedi il parere pro veritate di

Vincenzo Cerulli Irelli e il documento "Forse che il diritto impone di

compensare i vincoli sul territorio?" di

Edoardo Salzano.

ARGOMENTO COLLEGATO:

http://www.ciardullidomenico.it/OTTAVIA/urbano_palmar_selva.htm